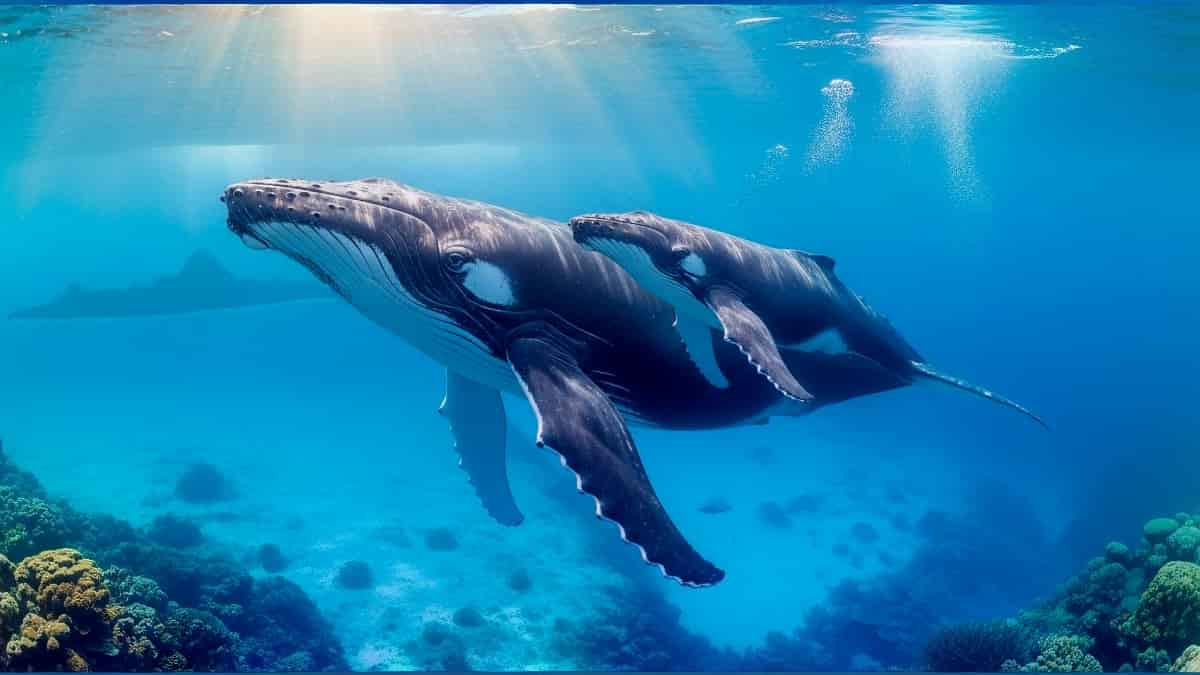

Chaque année, de juillet à novembre, la Polynésie française accueille l’un des spectacles les plus grandioses de la nature : l’arrivée des baleines à bosse. Ces géants de 15 mètres et 30 tonnes parcourent plus de 6000 kilomètres depuis l’Antarctique pour se reproduire dans les eaux chaudes du fenua. Vénérées par les anciens Polynésiens comme des divinités marines, elles constituent aujourd’hui l’un des atouts touristiques majeurs du territoire, générant une économie du whale-watching en pleine expansion. Entre respect ancestral et enjeux de conservation, découverte d’une migration exceptionnelle qui fait vibrer le cœur des Polynésiens et émerveille les visiteurs du monde entier.

Le soleil se lève sur le lagon de Rurutu quand résonne le premier souffle puissant de la saison. Dans les eaux turquoise des Australes, une silhouette majestueuse émerge lentement, dévoilant l’aileron caractéristique d’une baleine à bosse. Ce moment magique, Teiva Raveino, guide whale-watching depuis quinze ans, ne s’en lasse jamais : « Quand tu vois la première baleine de la saison, tu sais que l’hiver austral commence vraiment. C’est un cadeau que nous offre l’océan chaque année. »

Cette scène, qui se répète de juillet à novembre dans les eaux polynésiennes, marque l’aboutissement d’une des migrations les plus extraordinaires du règne animal. Les baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) parcourent plus de 6000 kilomètres depuis leurs zones d’alimentation antarctiques pour rejoindre les eaux chaudes de la Polynésie française, transformant le fenua en véritable nurserie océanique.

Pour les Polynésiens, ces géants des mers ne sont pas de simples visiteurs saisonniers. Dans la cosmogonie traditionnelle, la baleine – tohora en tahitien – incarne la sagesse ancestrale et la protection divine. Les légendes racontent qu’elle guide les âmes vers l’au-delà et protège les navigateurs perdus en mer. Cette dimension sacrée, transmise de génération en génération, imprègne encore aujourd’hui l’approche respectueuse que les Polynésiens entretiennent avec ces mammifères marins.

Mais l’arrivée des baleines à bosse représente également un enjeu économique majeur pour le territoire. Le whale-watching génère chaque année plusieurs millions de francs CFP de retombées économiques, employant directement plus de 200 personnes dans les archipels. De Tahiti à Rurutu, en passant par Moorea et les Marquises, une véritable industrie touristique s’est développée autour de ces géantes des mers, alliant découverte naturelle et sensibilisation à la conservation marine.

Cette cohabitation harmonieuse entre tradition, tourisme et protection environnementale fait de la Polynésie française un modèle unique au monde. Avec l’adoption de nouvelles réglementations en 2025 renforçant la protection des cétacés, le territoire confirme sa volonté de préserver ce patrimoine naturel exceptionnel tout en valorisant son potentiel touristique de manière durable et respectueuse.

Une migration exceptionnelle au cœur du Pacifique

La baleine à bosse effectue l’une des migrations les plus longues du règne animal. Chaque année, ces mammifères marins quittent les eaux froides de l’Antarctique où ils se nourrissent de krill pendant l’été austral pour rejoindre les eaux tropicales de la Polynésie française. Cette migration de plus de 6000 kilomètres s’effectue sans que les baleines ne s’alimentent, survivant uniquement grâce aux réserves de graisse accumulées dans les zones polaires.

Les premières baleines à bosse arrivent généralement en juillet dans les eaux polynésiennes, avec un pic d’observation entre août et octobre. Le retour des baleines en 2025 a été particulièrement remarqué, avec des observations précoces dès la fin juin dans certains archipels, témoignant peut-être d’une adaptation aux changements climatiques.

Les Australes, et particulièrement Rurutu, constituent le point d’arrivée privilégié de ces géants des mers. L’île offre des conditions idéales : eaux chaudes et peu profondes, protection des vents dominants et absence de prédateurs. Moorea, Tahiti et plus récemment les Marquises accueillent également des populations importantes de baleines à bosse pendant la saison de reproduction.

Reproduction et comportements dans les eaux polynésiennes

Les eaux polynésiennes se transforment chaque hiver austral en véritable nurserie pour les baleines à bosse. C’est ici que se déroulent les accouplements, les naissances et les premiers apprentissages des baleineaux. Les femelles gestantes depuis l’année précédente donnent naissance à leur petit dans les lagons protégés, tandis que d’autres s’accouplent pour une gestation qui durera onze mois.

Les chants des baleines à bosse mâles résonnent dans tous les lagons polynésiens pendant cette période. Ces mélodies complexes, pouvant durer jusqu’à 30 minutes, servent à attirer les femelles et à marquer le territoire. Chaque population développe ses propres variations musicales, créant une véritable symphonie sous-marine unique à la Polynésie française.

« Le chant de la baleine à bosse, c’est la voix de nos ancêtres qui nous parlent depuis l’océan. Quand on l’entend sous l’eau, on comprend pourquoi nos tupuna les considéraient comme sacrées », témoigne Heimata Tetuanui, guide culturel et plongeur à Moorea.

Les comportements spectaculaires des baleines à bosse – sauts, claques de nageoires, sorties de tête – s’observent régulièrement dans les eaux polynésiennes. Ces démonstrations de force servent à la communication entre individus, à l’élimination des parasites ou simplement au jeu, particulièrement chez les jeunes baleineaux qui apprennent les codes sociaux de leur espèce.

Un patrimoine culturel et spirituel polynésien

Dans la culture polynésienne traditionnelle, la baleine à bosse – tohora – occupe une place sacrée dans la cosmogonie des îles. Les légendes ancestrales racontent que ces géants des mers sont les gardiens des âmes des défunts, les guidant vers Hawaiki, la terre mythique des ancêtres.

Les navigateurs polynésiens d’autrefois interprétaient la présence des baleines à bosse comme un signe de protection divine. Leurs souffles puissants et leurs chants mystérieux étaient considérés comme des messages des dieux, annonçant les changements de saison ou guidant les voyageurs perdus vers la terre ferme.

Cette dimension spirituelle perdure aujourd’hui dans de nombreuses familles polynésiennes. Les rahui (interdictions traditionnelles) protègent encore certaines zones de reproduction des baleines, témoignant d’une conscience écologique ancestrale qui précède de plusieurs siècles les mesures de conservation modernes.

Les noms tahitiens des différents comportements des baleines à bosse révèlent la finesse d’observation des anciens Polynésiens :

- Pehe tohora : le chant de la baleine

- Tairi tohora : le saut de la baleine

- Rima tohora : le battement de nageoire

- Mata tohora : l’observation mutuelle entre baleine et humain

L’économie du whale-watching en Polynésie

L’observation des baleines à bosse génère aujourd’hui une économie touristique florissante en Polynésie française. Plus de 15 000 visiteurs participent chaque année aux excursions whale-watching, générant un chiffre d’affaires estimé à 800 millions de francs CFP pour l’ensemble du territoire.

Cette activité emploie directement plus de 200 personnes dans les archipels : skippers, guides naturalistes, personnel d’accueil, sans compter les emplois indirects dans l’hôtellerie et la restauration. À Rurutu, le whale-watching représente près de 60% des revenus touristiques de l’île pendant la saison des baleines.

| Archipel | Période d’observation | Nombre d’opérateurs | Visiteurs annuels |

|---|---|---|---|

| Australes (Rurutu) | Juillet – Novembre | 8 | 6 000 |

| Société (Moorea/Tahiti) | Août – Octobre | 12 | 7 500 |

| Marquises | Septembre – Novembre | 4 | 1 500 |

Les entreprises locales ont développé une expertise reconnue internationalement dans l’observation respectueuse des baleines à bosse. Certains guides polynésiens sont aujourd’hui consultés par des organismes scientifiques du monde entier pour leur connaissance fine des comportements de ces mammifères marins.

Marie Taputu, propriétaire d’une entreprise de whale-watching à Rurutu, explique : « Nos clients viennent du monde entier pour vivre cette expérience unique. Mais nous leur transmettons aussi notre culture, notre respect pour la tohora. C’est ça qui fait la différence avec d’autres destinations. »

Réglementation et observation responsable

La Polynésie française a renforcé en 2025 sa réglementation concernant l’observation des baleines à bosse, établissant des règles strictes pour préserver ces mammifères marins tout en maintenant une activité touristique durable.

Les nouvelles dispositions imposent une distance minimale de 100 mètres entre les embarcations et les baleines, portée à 300 mètres en présence d’un baleineau. La vitesse des bateaux est limitée à 5 nœuds dans un rayon de 300 mètres autour des animaux, et les approches frontales sont strictement interdites.

Un système de certification des opérateurs whale-watching garantit le respect de ces règles. Les guides doivent suivre une formation obligatoire sur la biologie des baleines à bosse et les techniques d’observation respectueuse. Cette professionnalisation du secteur assure une meilleure protection des animaux tout en améliorant la qualité de l’expérience touristique.

« La réglementation 2025 nous aide à mieux protéger nos tohora. Nos ancêtres nous ont appris le respect, maintenant la loi nous y oblige aussi. C’est une bonne chose pour l’avenir », souligne Teiva Raveino, président de l’association des guides whale-watching des Australes.

Les sanctions en cas de non-respect peuvent atteindre 1 million de francs CFP d’amende et la suspension de licence pour les récidivistes. Cette fermeté témoigne de la volonté du territoire de préserver son patrimoine naturel exceptionnel.

Recherche scientifique et conservation

La Polynésie française constitue un laboratoire naturel exceptionnel pour l’étude des baleines à bosse. L’association Mata Tohora, créée en 2004, mène des programmes de recherche scientifique sur ces mammifères marins en collaboration avec des organismes internationaux.

Les chercheurs utilisent des techniques de photo-identification pour suivre les individus d’une année sur l’autre. Plus de 3 000 baleines à bosse ont ainsi été répertoriées dans les eaux polynésiennes, révélant des comportements de fidélité aux sites de reproduction et des liens familiaux complexes.

Les études acoustiques menées dans les lagons polynésiens ont permis de découvrir que les chants des baleines à bosse évoluent chaque année, se transmettant d’une population à l’autre à travers le Pacifique. Cette « mode musicale » des cétacés fascine les scientifiques du monde entier.

Le programme de sciences participatives « Observateurs de baleines » implique les opérateurs touristiques dans la collecte de données scientifiques. Chaque sortie whale-watching contribue ainsi à l’amélioration des connaissances sur ces mammifères marins, créant un cercle vertueux entre tourisme et conservation.

Défis et perspectives d’avenir

Malgré le statut de protection dont jouissent les baleines à bosse en Polynésie française, plusieurs défis menacent l’avenir de ces populations. Le changement climatique modifie les courants océaniques et la distribution du krill antarctique, base de l’alimentation de ces mammifères marins.

L’augmentation du trafic maritime dans le Pacifique Sud expose les baleines à bosse aux risques de collision avec les navires de commerce. Les nuisances sonores générées par les activités humaines perturbent également leurs communications acoustiques essentielles à la reproduction.

Face à ces enjeux, la Polynésie française développe des initiatives innovantes. Le projet « Sanctuaire Bleu » vise à créer des corridors de migration protégés entre les différents archipels. Des balises acoustiques expérimentales alertent les navires de la présence de baleines à bosse pour éviter les collisions.

L’éducation environnementale dans les écoles polynésiennes sensibilise les nouvelles générations à la protection de ces géants des mers. Le programme « Tohora ma te tamaiti » (La baleine et l’enfant) permet aux jeunes Polynésiens de découvrir leur patrimoine naturel et culturel lié aux cétacés.

L’avenir des baleines à bosse en Polynésie française dépendra de la capacité du territoire à maintenir l’équilibre entre développement touristique, préservation environnementale et respect des traditions ancestrales. Cette approche holistique, unique au monde, fait du fenua un modèle de conservation marine pour les générations futures.

Chaque année, quand résonne le premier souffle de la saison dans les eaux polynésiennes, c’est l’espoir qui renaît. L’espoir que ces géantes des mers continueront longtemps encore à enchanter les lagons du fenua, perpétuant un lien millénaire entre l’homme et l’océan, entre tradition et modernité, entre respect et émerveillement.

📖 Série « Trésors marins de Polynésie »

Cet article fait partie d’une série complète dédiée à la faune marine exceptionnelle de la Polynésie française. Découvrez tous nos dossiers :

- Polynésie française : 25% de la faune marine mondiale dans le plus grand sanctuaire au monde

- Cétacés : La baleine à bosse, géante des eaux polynésiennes

- Requins : Les requins, prédateurs emblématiques du fenua

- Raies : Les raies, messagers des dieux

- Tortues : Les tortues marines, gardiennes des récifs

- Poissons : Les poissons emblématiques des récifs polynésiens

- Oiseaux marins : Oiseaux marins de Polynésie, sentinelles des archipels