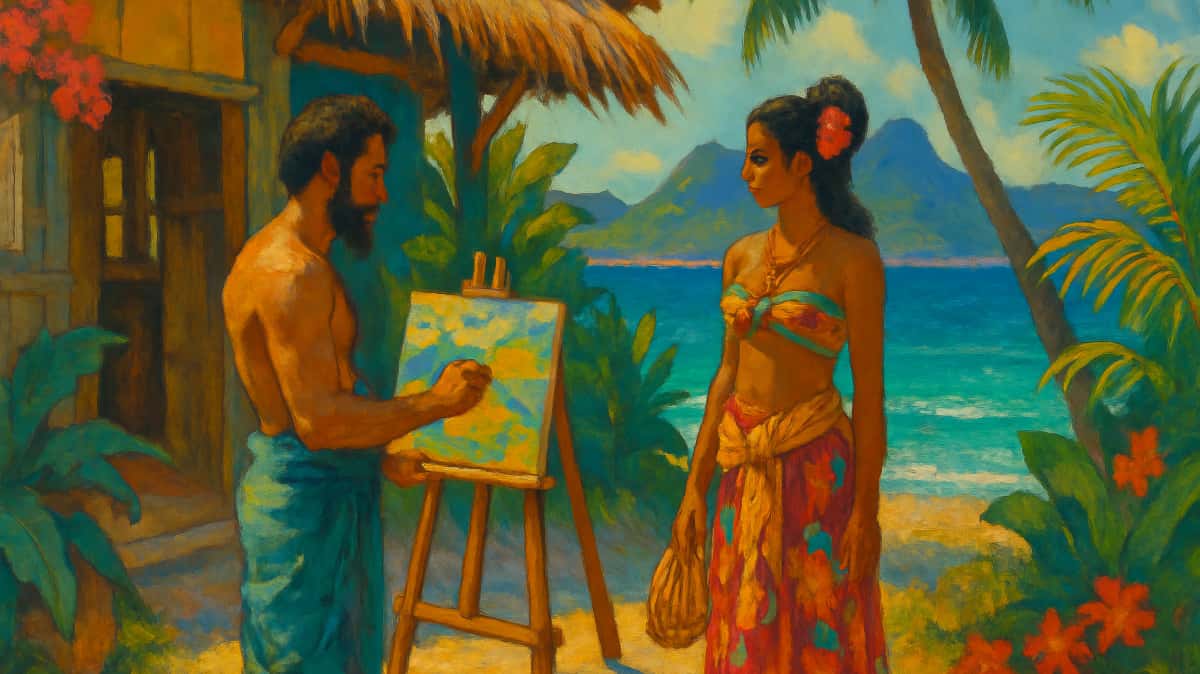

Après la désillusion de Papeete, Paul Gauguin s’installe à Mataiea, village du sud de Tahiti. C’est là, au cœur du fenua, qu’il fait la rencontre de Tehura, jeune Polynésienne qui deviendra sa compagne et sa muse. Cette étape marque un tournant décisif dans la vie et l’œuvre de l’artiste, entre immersion, inspiration et questionnements.

En 1892, loin du tumulte colonial de Papeete, Paul Gauguin découvre à Mataiea un autre visage de Tahiti. Accueilli par la communauté, il construit son faré et s’immerge dans le quotidien polynésien. C’est dans ce cadre rural et authentique qu’il croise la route de Teha’amana, dite Tehura, adolescente tahitienne qui bouleversera son existence et influencera durablement son art.

Leur rencontre, à la fois intime et emblématique, cristallise les paradoxes de l’époque : fascination pour l’exotisme, rapports de domination coloniale, mais aussi échanges culturels et inspiration réciproque. À Mataiea, Gauguin entame une transformation profonde, donnant naissance à certaines de ses œuvres les plus célèbres, où la lumière, les couleurs et les visages du fenua occupent désormais le premier plan.

Mataiea, un nouveau départ pour Gauguin

Après quelques mois à Papeete, où il se heurte à la société coloniale et à la difficulté de vivre de sa peinture, Gauguin choisit de s’installer à Mataiea, à une quarantaine de kilomètres au sud. Le village, bordé par le lagon et entouré de montagnes, offre un cadre paisible, loin de l’agitation de la capitale.

À Mataiea, il construit son faré en matériaux traditionnels, s’initie aux coutumes locales et partage la vie quotidienne des habitants. Ce choix d’immersion est aussi un acte artistique : il cherche à s’imprégner du fenua pour renouveler son regard et sa création.

La rencontre avec Tehura : entre réalité et mythe

C’est à Mataiea que Paul Gauguin fait la connaissance de Teha’amana, dite Tehura, alors âgée de 13 ans. Elle devient rapidement sa compagne et son modèle, incarnant pour l’artiste la beauté, la jeunesse et le mystère du monde polynésien.

Leur relation, aujourd’hui controversée, reflète les rapports complexes entre colons et autochtones à la fin du XIXe siècle. Tehura inspire à Gauguin plusieurs de ses œuvres majeures, dont Manao Tupapau (L’esprit des morts veille), où elle apparaît allongée sur un lit, hantée par les esprits de la nuit.

« Tehura, c’est la Polynésie elle-même, mystérieuse, insaisissable, entre rêve et réalité. » — Historien local interrogé à Mataiea

Gauguin et Tehura : une inspiration réciproque

La présence de Tehura bouleverse la vie de Gauguin à Mataiea. Elle lui fait découvrir la langue, les légendes, les gestes du quotidien, mais aussi la fragilité et la force des femmes polynésiennes. Pour Tehura, la rencontre avec l’artiste est aussi un bouleversement, entre fascination, contrainte et transmission de savoirs.

Cette relation nourrit une série de toiles où le couple, la famille, la maternité et la spiritualité deviennent des thèmes centraux. Parmi les œuvres emblématiques de cette période :

- Manao Tupapau (L’esprit des morts veille, 1892)

- Nafea faa ipoipo? (Quand te maries-tu ?, 1892)

- Aha oe feii? (Es-tu jalouse ?, 1892)

- Mata Mua (Au temps jadis, 1892)

| Titre | Année | Thème | Présence de Tehura |

|---|---|---|---|

| Manao Tupapau | 1892 | Spiritualité, peur, nuit | Oui (modèle principal) |

| Nafea faa ipoipo? | 1892 | Vie quotidienne, mariage | Probable |

| Aha oe feii? | 1892 | Jalousie, relations | Oui |

| Mata Mua | 1892 | Temps mythique, tradition | Non (scène collective) |

La vie quotidienne à Mataiea : immersion et adaptation

Gauguin et Tehura partagent la vie simple du village : pêche, préparation des repas, veillées au bord du lagon, fêtes traditionnelles. L’artiste observe, dessine, peint, tout en s’initiant aux récits oraux, aux croyances et aux gestes du quotidien polynésien.

Pour les habitants, la présence de Gauguin est à la fois source de curiosité et de réserve. Certains voient en lui un étranger excentrique, d’autres un témoin respectueux de leur culture. Tehura, elle, reste une figure ambivalente, à la fois admirée et objet de commérages.

Entre inspiration et controverse : regards croisés sur Gauguin et Tehura

La relation entre Gauguin et Tehura suscite aujourd’hui des débats : question de l’âge, du consentement, du regard colonial, mais aussi de la mémoire familiale et locale. Pour beaucoup, Tehura symbolise la complexité des échanges entre Occident et Polynésie, entre fascination et domination.

Des descendants de Mataiea témoignent :

« Tehura, c’est notre aïeule, mais aussi le reflet d’une époque où les jeunes filles étaient souvent données à des étrangers. Il faut raconter cette histoire sans la juger avec les yeux d’aujourd’hui. »

L’héritage de Mataiea : une mémoire vivante

Plus d’un siècle après, Mataiea garde la trace du passage de Gauguin et de sa rencontre avec Tehura. Des familles se souviennent, des lieux portent encore leur histoire, et les œuvres créées ici continuent d’inspirer artistes et chercheurs.

Le nouvel espace scénographique de Papeari, prévu pour 2025, mettra en valeur cette période décisive, en donnant la parole aux habitants du fenua et en restituant la richesse des échanges entre Gauguin, Tehura et la Polynésie.